『二人の戦士』

昭和61年(1986)山田彰彦

大学テニス部のことを思い返してみると、様々なことが記憶に甦る。その中で、敢えて選ぶとなると、この二人の事を書かずにはいられない。

一人目は一年生の時のペア、春日政彦君のことである。

私と彼は小学校から立教で小三から三年間同じクラスで、中学では示し合わせて一緒にテニス部に入部した仲だった。高校では私が主将、彼が副将で、ぶつかることも多かったが、インターハイの団体戦では、成果を残すことができた。私は他の世界も見たいとも考え、大学体育会に入部する気もなく、推薦入学のおかげで時間もあるせいか、部以外の友人とも楽しく過ごしていた。

ある日、そんな私に春日君から一本の電話が掛かってきた。

彼は入学前から大学の練習に出ていて、リーグ戦前の合宿にも行くという。その誘い方が、「別に来なくてもいいよ。俺は一人で行くけどさ。」という、挑発的な誘い方だった。それにカチンと来たのか、軽率にも「ああ、俺も行ってみるよ。」それまで、先輩方からの勧誘も頂いていたが、その彼のあまりにもそっけない誘いに乗ってしまった。何のトレーニングもしていないのに、無謀にも約一週間の合宿に参加した。当然、ついて行けるわけでもなく、散々な合宿になった。そして入学式も過ぎ、リーグ戦へと突入した。リーグ戦期間中は無我夢中で準備やボールボーイ、審判に追われ、あっという間に時が過ぎた。しかし、入学後のキャンパスの華やかさや、サークルに入ったテニス部同期の話などを聞くにつけ、このまま四年間を富士見グランドに捧げていいのか迷う日々だった。

そんな中途半端な自分に「渇!」を入れてくれたのが春日政彦だった。

「迷っているならいいよ、やめても。俺は一年がたとえ一人になっても頑張るから!」と彼は強く言った。その言葉に滲み出ていた決意に触発されたと同時に、高校の頃、一番議論を交わしてきた彼に対する反発心もあり、自分も中高でやり残したことを取り返そうと思い直し、体育会でテニスを続ける決心がついた。彼はいきなり春関で関東学生に上がり、順調に実力を伸ばしていった。夏からダブルスのペアになり、彼の勝負に対する執着心に多くの影響を受けた。

テニスも遊びも何にでもがむしゃらなその姿は、傍で見ていると、何かに急ぎ過ぎていて心配になるほどだった。家計を支えるために家庭教師等もこなしていたため、コート整備に遅れたり、一年の仕事も中途半端になることもあり、同期とも距離感が出始めていた。

肌寒くなり始めた頃、その危惧が本当になり、肺炎のため急遽入院という連絡を受けた。

「それ見たことか!やり過ぎだ。反省しろ!」と悪態をついてしまうくらい、我々一年生は軽いものだと思っていた。ところが、十二月の初めには病状は驚くほどの早さで悪化していき、遂に意識不明に。彼は急性骨髄性白血病という、今でこそ治療の余地があるものになっているが、当時では治療が困難極まりない病魔に侵されていたのだ。

数週間、同期や先輩後輩など多くの仲間が病院に交代で泊まりこみをしつつ彼の回復を願っていたが、その甲斐もなく、新年を迎えた二日に彼は志半ばで急ぐようにこの世を去って行った。たった十九年で生涯を閉じるとは、どれだけ口惜しいことであったか。病魔に冒されなければ、間違いなく立教テニスを支える一人になったであろうし、この百周年も一緒に喜んでいることと思う。

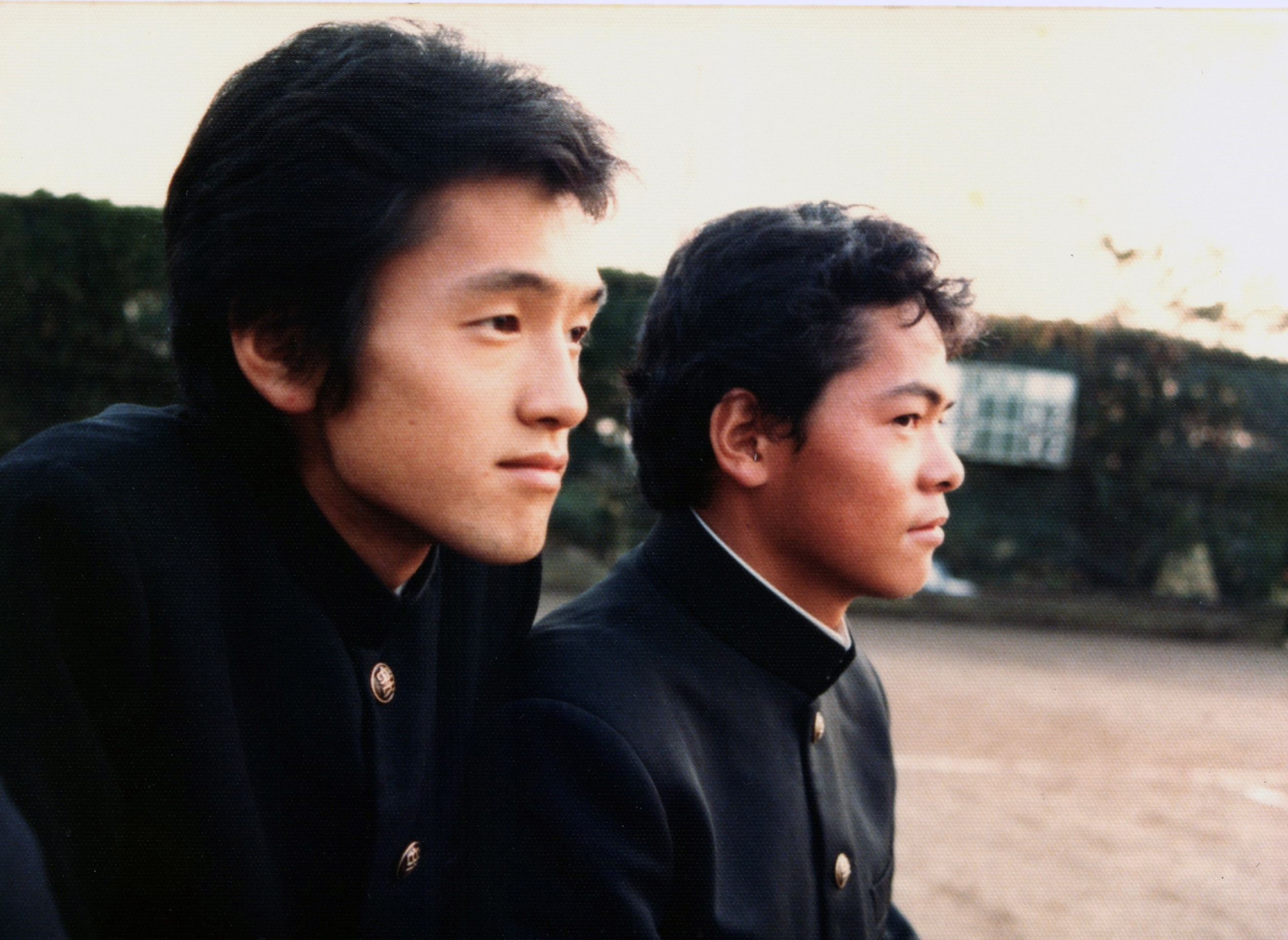

昭和61年(1986)(故)春日政彦 昭和61年(1986)佐藤昭一

二人目は一つ先輩の川本泰久さんだ。

川本さんはセンスの塊で、長身から繰り出すサーブとボレーの切れが良く、単複関東学生資格を取っていた。背が高くない私はサーブが課題で、ある時期スピンサーブを身に付けるため居残り練習をしていた。川本さんからは時々アドバイスを頂いた。ある時の川本さんの助言で、回転を掛けるコツが分かった時のことが強く印象に残っている。飄々とした風貌で、大股で歩くその姿は今でも脳裏に残っている。大らかな性格で、一浪されていたせいもあるのか、周りを和ませる温厚な方だった。

川本さんとは自分が新三年時のリーグ戦でペアを組んでいただいた。前年、初の三部降格という憂き目に遭い、一年で二部復帰を果たすべく、合宿を三回行うなどして部全体の雰囲気はかなり上向きだった。

第一戦の千葉大、二戦の一橋大と連続して九‐〇で勢いに乗り、三戦目の成蹊大と四戦目の学習院大が山場となり、かなりの接戦になった。この時、コートチェンジのベンチで、川本さんの手が緊張で震えていたのが思い起こされる。それだけリーグ戦のプレッシャーが大きかったのかもしれないが、普段は豪放磊落なイメージが強かったこともあり、繊細な一面が垣間見えた。結局、この二戦を粘り強く戦えたおかげで、二部との入替戦の筑波大まで、ダブルスは六戦全勝で終えることができ、チームに貢献できた。そして昇格も果たせた。

その川本さんもこの世に居ない。生命保険会社に就職され、数年後に外資系銀行に出向した後、ロンドンに赴任されていた。その赴任先で体調を崩し、帰国して治療にあたっておられたが、甲斐なく約三十年の短い生涯を閉じた。

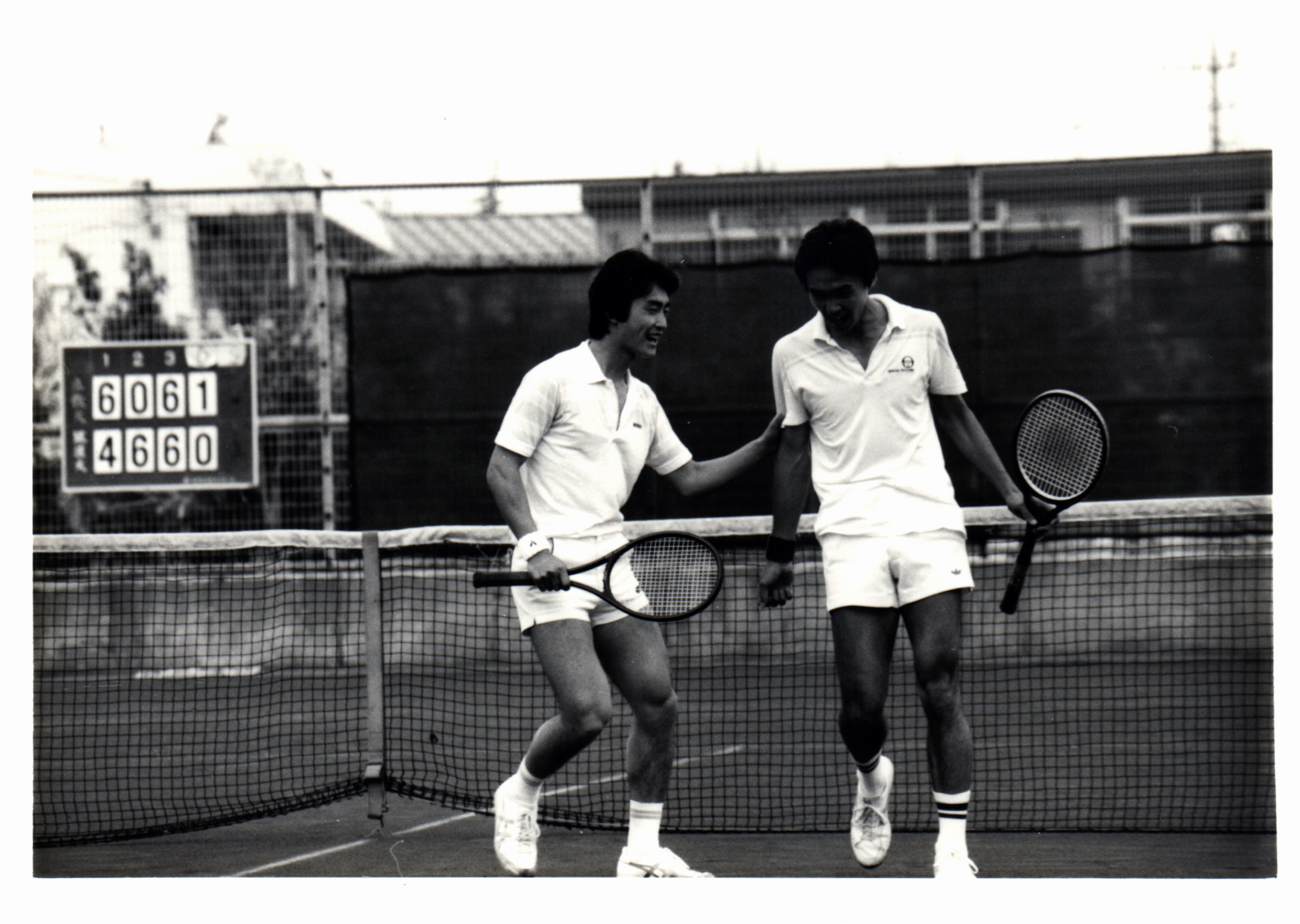

昭和61年(1986)山田彰彦、昭和60年(1985)川本泰久

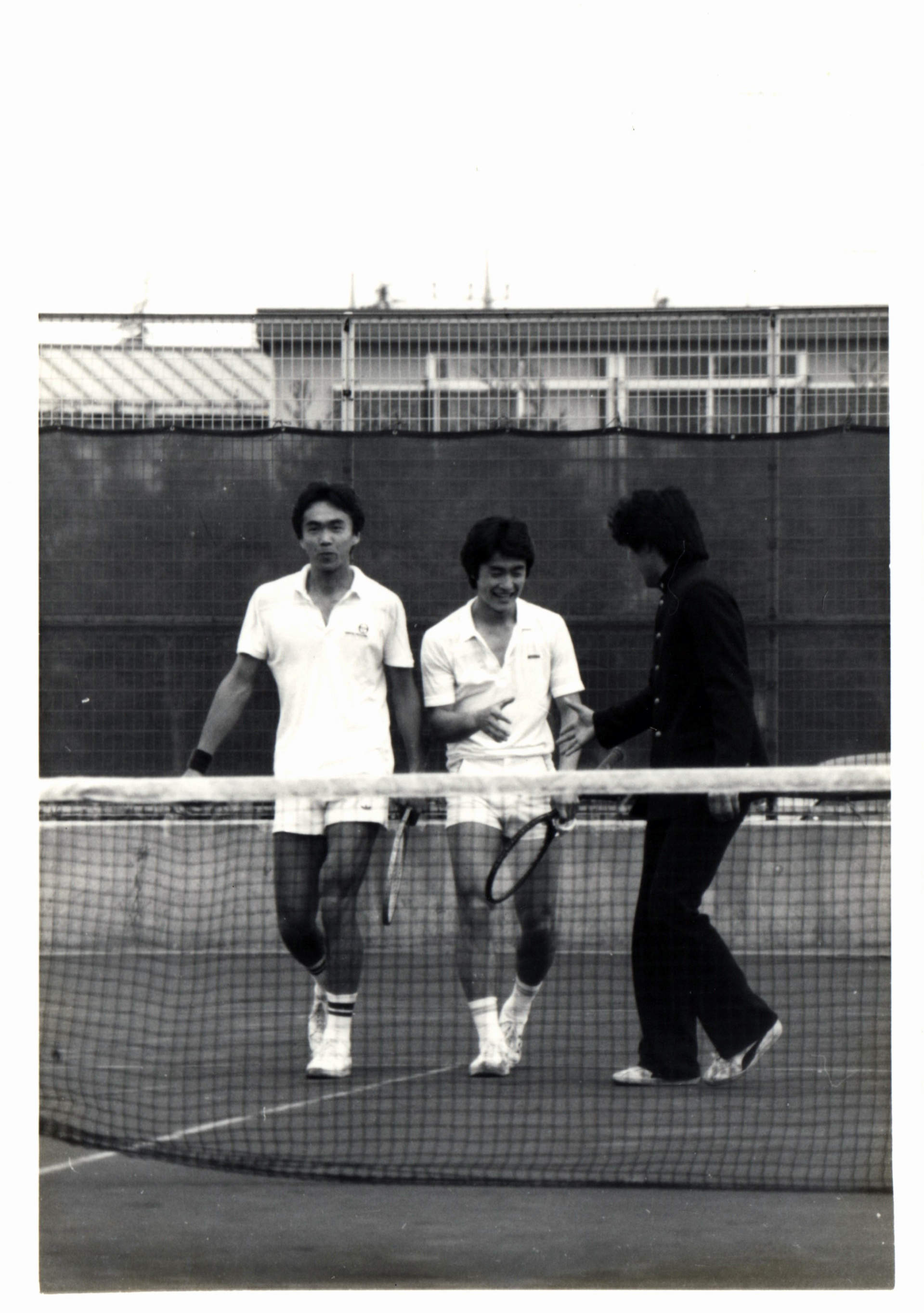

昭和60年(1985)川本泰久、昭和61年(1986)山田彰彦、昭和63年(1988)高山和則

手前:学習院大 永山、柴田 向こう:左:昭和60年(1985)川本泰久 右:昭和61年(1986)山田彰彦

叶うべくもないが、この二人と学生時代の思い出話に花を咲かせたかった。

もちろん一緒に創部百周年を祝いたいと同時に、もし二人が居たら、きっと存在感を示していたことと思う。